Antoine entre dans la chambre. Après avoir donné un billet au garçon d’étage, il avise le décor. Une belle chambre, aux tons beiges, très doux.

Fatigué, il se laisse tomber sur le fauteuil le plus près. Au bout de quelques instants, il se lève, va chercher des documents dans sa serviette, les étudie, l’air presque concentré, avant de tout abandonner sur le lit. Il sait déjà que l’insomnie le guette, et il n’a aucun désir de passer une nuit de plus à fixer le plafond d’une chambre d’hôtel aussi impersonnelle que luxueuse. Pris dans le tourbillon de ses pensées, il lui vient l’idée qu’un peu de compagnie serait la solution, au moins pour cette nuit.

Il récupère son téléphone, appelle le numéro que lui avait recommandé un de ses amis, et tombe sur une voix charmante. Une sorte de Madame Claude des temps moderne. Il se sent presque gêné, de devoir indiquer ses gouts et préférences, de devoir écouter les précisions sur la tarification, mais finalement les mots sortent de sa bouche, et on lui promet de la compagnie dans l’heure.

Après avoir raccroché, il se fait un peu l’effet d’un commercial en tournée, attendant de trousser une collègue de séminaire… Pire, il se demande s’il a bien fait, si cette dame au ton doucereux ne va pas lui envoyer une vamp aux cheveux décolorés, une femme au regard fatigué par trop de clients désagréables. Il est trop tard pour annuler, en désespoir de cause, il retourne sur le fauteuil attendre la jeune femme.

Moins de vingt minutes plus tard, un discret toc toc annonce son arrivée. Pris de panique Antoine décide d’inventer un mensonge pour renvoyer la personne, lui expliquer que c’est une erreur, un malentendu…Quel malentendu ? Je suis un idiot se dit-il, un sombre idiot. Il se résout à ouvrir la porte.

Devant lui se tient une jeune femme, la trentaine, brune, comme il l’avait exigé sans plus de précisions. L’éclairage de la chambre est très faible, presque tamisée, comme pour un rendez-vous amoureux. La lumière de la pleine lune rajoute une touche presque irréelle à la scène, et la silhouette de la jeune femme se découpe sur le mur, comme un hologramme mystérieux.

Un « bonjour » sort en chœur de leurs bouches, ce qui fait rire la jeune femme, d’un rire emprunt de douceur. Antoine se sent presque niais quand il l’invite à entrer dans la chambre.

Elle se présente, Sophia, sur un ton un peu facétieux. Antoine la regarde, se demande ce qu’il faut faire, se déshabiller ? Lui parler avant ? Finalement, il rit: à l’évidence il se sent trop gauche, et elle le voit, partage son rire (Antoine est heureux, il entend encore ce rire, si clair, si gai, il se demande si elle voit sa gêne, si elle se moque, mais Antoine s’en fiche, elle rit, il n’y a plus que cela qui compte, son rire, et il est heureux, du moins il se dit que ça y ressemble, il va bien, dès qu’il entend ce rire, Seigneur faites qu’elle ne s’arrête pas, c’est n’importe quoi, je commande une putain, parce que c’est ce qu’elle est, une putain et je pense au bonheur, le bonheur d’une heure avec une putain à mille euros la nuit, Antoine tu es fou)

Les joues en feu, il finit par se ressaisir et gagne un peu de temps en faisant appel au service d’étage pour le diner, et surtout pour un peu d’alcool, sous la forme d’une bouteille de champagne, (il se demande quand même, quel sorte de champagne pour elle, je lui demande, je décide pour elle, c’est mon invitée, non je suis le client, je décide, mais son rire, du champagne rosé brut pour son rire et des fleurs aussi, je suis le client je décide de lui offrir des fleurs, un bouquet pour entendre son rire encore, Antoine tu es fou)

Pendant ce temps là, la dénommée Sophia s’est approché des toiles accrochées au mur, les admire, pousse des ah de contentement, caresse la patine d’un guéridon, réclame du thé, s’il vous plait du thé, non pas de citron, pas de lait, pas de sucre, du thé, une tasse, regardez ces jolies couleurs quel artiste a donc peint cela, et elle bavarde, elle égrène les mots toujours dans un demi rire, on la dirait presque en visite amicale chez une vieille connaissance.

Le garçon d’étage est revenu, trainant avec lui un chariot chargé de victuailles, et la dénommée Sophia tape dans ses mains, mon Dieu j’ai si faim, mangeons vite, et elle rit et avec elle le garçon d’étage qui voudrait bien, mais il n’esquissera qu’un sourire (Antoine est certain qu’il a deviné, le client de la suite 302 s’est payé une putain pour la nuit, il le racontera, moqueur à ses collègues, demain Antoine le fou heureux sera le client de la suite 302 qui s’est payé une putain pour la nuit, mais peu importe)

Ils s’installent l’un en face de l’autre, elle est jolie, belle, il ne sait pas, elle a quelque chose qui le touche, pas d’artifice sur ce visage. Ils mangent, comme deux amis affamés, et la dénommée Sophia, putain de son état, fait preuve d’un appétit qui augure bien de la suite (tout de suite Antoine s’en veut de cette pensée presque vulgaire, évoquer l’appétit sexuel de la jeune femme lui semble une offense, pourtant il faudra bien y venir ) Elle savoure avec un plaisir assez innocent le repas, et telle une gamine elle trempe un doigt dans la coupe de mousse au chocolat, avant de dire « le dessert, pour plus tard ? »

Antoine se dirige vers le lit, s’y assoit presque anxieux (la fatigue de ses nuits blanches depuis des semaines, et puis la fatigue de continuer, la fatigue, je ne suis que fatigue se dit Antoine) la dénommée Sophia se tient devant lui et lui dit posément, « Sophia, c’est mon vrai prénom et ce n’est pas la première fois que je fais ça, ça ne t’ennuie pas ? » Non, ça n’ennuie pas Antoine, qui la prend par la taille, se réfugie contre elle, contre son ventre chaud, enserrant sa taille, enfin. Il ne dit rien, pas encore. Il respire son odeur, défait sa jupe, puis finit par lui dire « je m’appelle Antoine, et c’est la première fois que je fais ça ». Elle se met à rire, de ce rire qui vrille le cœur d’Antoine, comme si elle ne lui rappelait que toutes ces femmes idéalisées de son imagination, et non pas l’autre (ne pas dire son nom, ne pas se rappeler son visage, oublier son cœur refroidi comme la pierre, ne plus penser à l’autre, Antoine est fou mais non pas stupide, ne plus l’évoquer.) Elle, Sophia, la putain au rire heureux, lui tend une jambe, il caresse le bas, soyeux, le fait rouler doucement, s’arrête sur la cheville, fine, une cheville si fine et fragile qu’il croit sentir l’ astragale sous ses doigts, il en fait le tour, avec son doigt, doucement, comme s’il craignait de la briser, la cheville de sa putain. Ils s’allongent tout les deux sur le lit, il rentre en elle comme dans un refuge, un refuge tarifé, où se sont échoués d’autres hommes avant lui, Antoine sait cela, mais il sait aussi que la peau qu’il touche est faite pour lui, que l’odeur de son cou lui est devenu indispensable, et qu’il ne pourra plus se passer de sa bouche sur la sienne. Antoine devient moins fou, de minutes en minutes (ou est-ce l’inverse, il ne sait plus, il n’y a plus que sa peau, son odeur, ses seins, ses cuisses qu’il écarte, et sa voix, il veut entendre sa voix, son rire, sa joie quand il finit dans un râle par s’écrouler sur elle, tout deux épuisés et repus l’un de l’autre)

Antoine passe la nuit, éveillé (on ne congédie pas comme ça une insomnie) à la regarder dormir, curieusement reposé et heureux, il se dit qu’il verra bien demain ce qu’il fera, ce qu’elle voudra. Car c’est si simple, il lui dira que c’est simple, et il pourra continuer à être heureux avec elle.

Le matin arrive, et avec lui le sourire de cette femme au réveil dans son lit. Il n’a pas peur de lui dire (c’est vrai que c’est simple d’être heureux, c’est une folie, ça le dévore, mais c’est si simple de se laisser dévorer, alors Antoine se laisse gentiment dévorer par cette folie) Elle lui sourit, la lune n’est plus là, mais il reste un astre dans sa chambre, cette femme qui sourit et qui réclame le petit déjeuner, des toasts, de la marmelade d’orange, et puis des choux aussi et un demi-pamplemousse et un thé, oui un thé, pas de citron pas de lait pas de sucre, un thé dans ces joies tasse qui la font battre des mains tant elles sont belles.

Il lui prend la main, et il sent la fraicheur rassurante de sa paume contre la sienne. Les jardins de l’hôtel sont parfaits sous cette lumière matinale. La pelouse lui donne des envies de pique-nique romantique avec Sophia, et il se promet en lui-même que rien ne l’empêchera d’être cet homme qui emmène sa femme en pique-nique (sa femme, la femme tarifée de dizaines d’hommes avant lui, la femme qui l’a trouvé lui, au carrefour de sa vie, avant qu’il ne décide de tout balancer par-dessus bord, oui, cette femme là Antoine, c’est ta femme, c’est ta femme, c’est ma femme, se répétait-il comme un perroquet, le plus heureux des perroquets, ma femme irremplaçable, dorénavant l’abside de mes jours )

Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous, c’est cela qu’on dit ?

Storgê (old fashion)

En descendant à la gare de ce petit village, je ne savais plus ce que j’étais venu chercher. Rien ne ressemblait plus à mon souvenir, et c’est un peu tard que je regardais le train s’éloigner inexorablement vers sa prochaine destination.

Livrée à l’inconnu, je décidais de ne plus chercher à savoir si tout cela était une erreur ou pas.

D’un pas tout de même léger, je me suis dirigée vers la sortie. Pas de taxi. Voilà une chose qui n’avait pas changée. Heureusement, le cimetière n’était pas loin de la gare.

Comme souvent, je en m’étais pas intéressée à la météo, et c’est chaussée d’escarpins totalement inadaptés au temps, que j’entamais le parcours. Les flocons de neige tombaient joyeusement sur ma tête, ce qui me ravissait, mais cela occasionnait au sol une boue désagréable sur ce chemin de terre.

Un peu désorientée, j’ai failli manquer l’entrée du cimetière. L’endroit était presque charmant, de ce charme suranné des cimetières de village… J’ai écouté le chant des mésanges, qui semblait appeler leurs petits, à rentrer avant que la neige ne les en empêche.

Ma mère m’avait noté sur un papier le moyen de retrouver la tombe, la repérer dans ce labyrinthe ne serait pas pour autant facile.

Enfin, je la trouvais. La tombe de ma grand-mère, morte douze ans auparavant.

Je me suis assise devant, sur une petite couverture que j’avais amené ave moi. Difficile de ne pas pleurer. Pourtant, curieusement, je n’avais pas de peine. La lutte était terminée depuis longtemps. Mais je sentais monter cette douleur familière au thorax. La même douleur sèche et froide depuis douze ans. J’avais mal, souvent, sans que des larmes sortent. Le déni prend des formes curieuses parfois, et la pensée magique était ma meilleure amie : j’avais décidé qu’elle n’était pas morte, puisque c’était arrivé loin de moi. Et ne jamais voir cette tombe me confortait dans mon déni.

Mais cette douleur ne me quittait pas, envahissait tout, voilant les souvenirs d’une gris amer et lourd.

Douze ans après, il était temps d’accoster d’autres rivages et d’offrir une tombe aux souvenirs.

J’ai regardé le nom gravé sur la pierre, et je me suis rappelée la personne qu’elle était, la tendresse de son regard. Plus jamais je n’aurais sa compagnie, sa présence chaleureuse qui rendait merveilleuses mes vacances d’enfant. Pourtant, nulle tristesse : je revivais ces journées avec elle, dans son petit pavillon, son jardin aussi désordonné qu’enchanteur. La scolopendre grimpait le long des murs, faisant presque de l’ombre aux pieds de tomates et aux buissons fleuris. Je me rappelle de sa maison comme de mon second foyer, et j’y passais de belles heures, à l’étude d’un livre ou à écouter chanter la pluie sur le toit…

Voilà ce que je vais garder, l’amour d’une grand-mère, son affection et son souvennir.

Synalèphe de mon cœur à la vie

Une année inconsidérée, je me suis rendue compte que je ne serais probablement jamais dans le lit de Lapo Elkann.

Que probablement je ne verrais jamais cet espace blanc de sel, dont j’avais de toute façon oublié le nom et perdu l’image même.

Une année inconsidérée ma folie ressentait le besoin de se replier et d’essayer un instant seulement la raison.

Je voulais que ce soit extraordinaire, merveilleux, une magie de chaque instant, simplement par mon vouloir. Le plus improbable est arrivé : remettre l’amour des autres au cœur de ma vie, même sans les fréquenter, même en ayant peur, infiniment peur de cet immense gouffre que sont « les autres ».

C’est extraordinaire, oui, pour moi, d’avoir atteint cela.

De toutes les choses que je veux, une seule existe vraiment, et je pourrais la toucher du doigt, si je sais comment combler le gouffre.

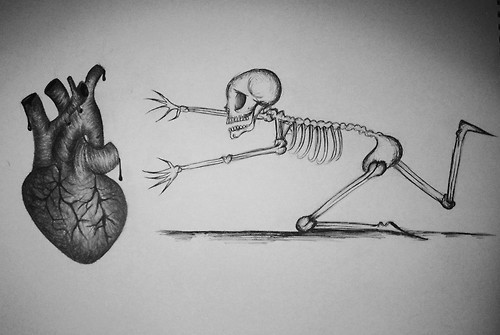

J’aie regardé les funérailles de mes rêves pour ne pas être enterrée avec eux. Il y avait du monde cette année, les joies, les peines, les visages aimés et ceux qui m’ont quittée. Ce sont souvent les mêmes. J’ai regardé chaque figure en me demandant « pourquoi », et en acceptant, un instant, une minute, que la seule réponse possible était « parce que ». Comment rallonger la minute et regarder à nouveau ces visages sans ressentir la peur, la peine infinie et la peur encore ?

Il faudrait cesser les listes de choses impossibles à faire, les listes de rêves en papier, des héros morts et disparus.

Il faudrait vivre, enfin.

Cacopédie

J’ai retrouvé mes nuits. En totalité. Le tunnel sombre et vide. La nuit passée à t’attendre. Les yeux secs et le cœur froid. Je sais parfaitement détruire ce qui me comble. Je sais parfaitement regarder ma main détruire le château de carte de ma vie. Ce n’est que l’anticipation, je sais voir plus loin que cet instant de rire et d’amour avec toi. Je sais que rien ne m’appartient pour longtemps. La perte est comprise dans le cadeau.

Je t’inscris dans ma vie, dans les petits détails les plus insignifiants, les plus importants. Tu es un carnet bleu marine, rempli de tes mots, de ton amour. Tu es un carnet orange, où se lisent mes caprices les plus enfantins. Tu es un carnet jaune, où se cache le désir le plus fort qui nous réunit. Tu écris chaque ligne de ma vie, comme le plus beau des présages. Un présent pour durer.

Je n’ai peur que d’une chose : que ça cesse, que ça change. Je te jette des sorts de loin. Je te cajole et te charme. Ma voix se fait évocatrice, conspiratrice, fantasque ou fragile : je suis toutes celles que tu pourrais aimer. Je t’ensorcèle et te charme pour ne pas perdre ma raison. Et quand je crois t’avoir enfin, quand je crois être le centre de ta vie, je me rappelle que tu n’es pas homme à te laisser prendre. Même en photo.

J’ai retrouvé mes nuits, peuplées de mots. J’ai repris mes carnets et je note chaque instant avant qu’il ne s’efface. Ma mémoire me jouera des tours quand tu seras parti. En un froissement d’humeur, je sens que tu peux disparaître, t’évanouir comme la fumée, impalpable…

Je n’aime que les débuts, qu’ils durent toujours, comme nos amours, idéalisés… Je voudrais être encore N. pour toi, un début intrigant et prometteur. Tu te rappelles André Breton ? «« Nadja, parce qu’en russe c’est le commencement du mot espérance, et parce que ce n’en est que le commencement. »

Je veux être le commencement de ta vie, comme tu as été le mien. Rien n’existe avant ça.

Seras-tu autre chose que des mots alignés dans des carnets de toutes les couleurs ?

Tentative d’épuisement de toi

Je ne te connais pas. Pas autant que j’aimerais. Je ne connais jamais personne assez. C’est comme une tentative d’épuisement de toi.

Je pose question sur question, je tente d’accéder à la source et de l’assécher presque. Parce que tant que je suis suspendue à toi, à chercher à te comprendre, te connaître, je dépends de quelque chose que je ne connais pas.

J’ignore le nom que je dois lui donner, mais c’est là.

Tu vois mon cœur, c’est un drôle d’entonnoir à l’envers, qui se vide de son intérêt et de son affection, au fur et à mesure que ma cervelle se remplit des réponses. Questions après questions, je veux tout savoir de toi, et surtout ce que tu ne dis pas. Mais au fond les réponses m’importent peu, je cherche toujours derrière tes mots ce que tu ne dis pas, ce qui n’existe pas peut-être.

C’est moi que j’épuise à travers toi, moi et mon amour de l’inconnu, mon amour du commencement. Je suis une femme à début, les fins me tuent.

Asymptote horizontale

Je voudrais tant que tu te rappelles de mon cœur sur le tien, de tes bras autour de moi. Je t’appelais le consolateur, le loyal, l’amant aimé, l’homme aux bras osculateurs.

Je me retourne dans le lit, seule, et je finis le regard vide au plafond, à fixer l’absence de tâche. Tout concourt à me contrarier. Pas de tâche au plafond, rien à fixer pour fixer l’ennui et l’oubli. Je regarde la peinture blanche, immaculée, pas une coulée amie, pas une trace qui puisse faire l’objet d’un regret, d’une obsession, une autre obsession que toi.

Je me retourne dans le lit et mon regard se pose sur ce coussin jumeau, à qui il manque à jamais l’odeur de ta peau. Un coussin superflu et indifférent à ma folie, un coussin qui n’est posé là que pour dire ton absence. Je ferme les yeux et je m’enfuis, le plus loin possible de ce lit. J’attends l’aube comme un autre rendez-vous manqué avec toi. La nuit ne dure que pour s’aimer, elle n’a que faire des corps solitaires.

Je me retourne dans le lit, les yeux ouverts à nouveau, le téléphone à portée de main, comme une provocation. C’est l’amant le plus fidèle, le plus brave, le plus sincère peut-être. Il n’a jamais caché la distance, il obérait le temps pourtant, mais ce qui nous accablait alors serait aujourd’hui une délivrance bienvenue.

Elle est là l’absence, dans chaque minute, chaque objet, chaque mot. La façon dont tu n’es plus là remplit chaque pièce.

Je me retourne dans le lit, j’ai froid bien sûr, tu le sais, j’ai toujours froid, mais il me suffit de convoquer ton souvenir pour réchauffer chaque goutte de mon sang.

Il semble que je t’aime toujours.

Asymptote verticale

J’ai retrouvé mes nuits. En totalité. Le tunnel sombre et vide. La nuit passée à t’attendre. Les yeux secs et le cœur froid. Je sais parfaitement détruire ce qui me comble. Je sais parfaitement regarder ma main détruire le château de carte de ma vie. Ce n’est que l’anticipation, je sais voir plus loin que cet instant de rire et d’amour avec toi. Je sais que rien ne m’appartient pour longtemps. La perte est comprise dans le cadeau.

Je t’inscris dans ma vie, dans les petits détails les plus insignifiants, les plus importants. Tu es un carnet bleu marine, rempli de tes mots, de ton amour. Tu es un carnet orange, où se lisent mes caprices les plus enfantins. Tu es un carnet jaune, où se cache le désir le plus fort qui nous réunit. Tu écris chaque ligne de ma vie, comme le plus beau des présages. Un présent pour durer.

Je n’ai peur que d’une chose : que ça cesse, que ça change. Je te jette des sorts de loin. Je te cajole et te charme. Ma voix se fait évocatrice, conspiratrice, fantasque ou fragile : je suis toutes celles que tu pourrais aimer. Je t’ensorcèle et te charme pour ne pas perdre ma raison. Et quand je crois t’avoir enfin, quand je crois être le centre de ta vie, je me rappelle que tu n’es pas homme à te laisser prendre. Même en photo.

J’ai retrouvé mes nuits, peuplées de mots. J’ai repris mes carnets et je note chaque instant avant qu’il ne s’efface. Ma mémoire me jouera des tours quand tu seras parti. En un froissement d’humeur, je sens que tu peux disparaître, t’évanouir comme la fumée, impalpable…

Je n’aime que les débuts, qu’ils durent toujours, comme nos amours, idéalisés… Je voudrais être encore N. pour toi, un début intrigant et prometteur. Tu te rappelles André Breton ? «« Nadja, parce qu’en russe c’est le commencement du mot espérance, et parce que ce n’en est que le commencement. »

Je veux être le commencement de ta vie, comme tu as été le mien. Rien n’existe avant ça.

Seras-tu autre chose que des mots alignés dans des carnets de toutes les couleurs ?

Octobre bis

…ou ter, ou pire, toujours. Octobre, la saison du souvenir manqué. Octobre, le mois des cadeaux offerts, et presque aussitôt repris.

Je tourne autour du sujet, sans jamais l’aborder. En trois ans, pas une fois n’est sortie de ma bouche la phrase qui permettrait d’avancer

Bonjour, docteur, ou maman, papa, chéri, toi, lui, n’importe qui, bonjour, il est arrivé qu’en octobre 2009, un malheur survint, suivi immédiatement d’un bonheur instantanément transformé en enfer. Mais je ne savais pas encore pour l’enfer.

Regarde, je suis hypocrite à moi-même et j’use de périphrase honteuse pour ne pas dire ce qui fut et est encore. Je suis la liste des contradictions humaines. Je suis la croyante qui a peur de la mort, et n’attend rien du salut éternel. Je suis la rationaliste à la petite semaine persuadée que ne pas dire les choses les empêche d’exister.

Ne jamais dire, ne jamais écrire « mon b*** est m***, j’ai p**** mon o** » pour croire encore que l’on va s’éveiller de ce rêve ridicule. Oui il y a deux personnes en moi : celle qui sait et qui est malheureuse, et celle qui feint d’ignorer.

Octobre est un mois blanc et crû, laid et froid. Il balance son obscénité satisfaite, et je ne connais pas d’échappatoire.

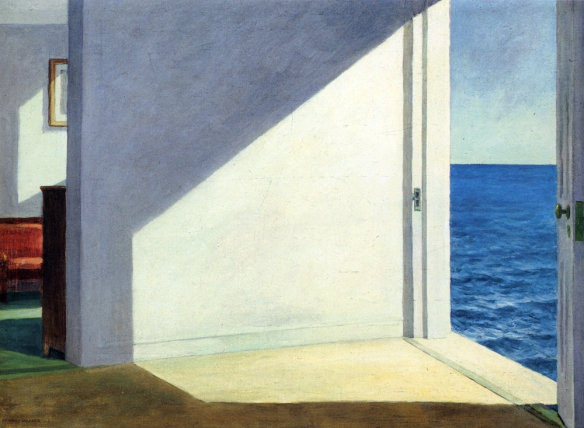

Longtemps, j’ai ressemblé à cette toile de Hopper, si tant est qu’on puisse ressembler à un tableau:

Je suis restée sur une chaise, la tête vide, le coeur mort, et quand je me suis levée, des semaines, des mois étaient passés.

Restons avec Hopper, il dit les choses à la perfection, lui…

C’est la fenêtre que je cherche. Je sais que je ne la trouverais que d’une manière. Il faudra d’abord que j’ouvre une porte, et que je dise bonjour docteur, ou maman, papa, chéri, toi, lui, n’importe qui, bonjour, il est arrivé qu’en octobre 2009, un malheur survint, suivi immédiatement d’un bonheur instantanément transformé en enfer.

Mais je ne savais pas encore pour l’enfer.

Regarde

Regarde, regarde, prends garde et regarde cette tâche dans le ciel. Tous les matins, je vise à la même meurtrière. Sans flèches ni carquois, je lance dans le vide le premier mot du matin, et je sais que, quelque part, de l ‘autre côté du mur invisible, tu le verras, le liras, entendras ma voix par dessus les nuages mouillés, par dessus la brume traîtresse, et tu poseras une nouvelle pierre, encore une, puis une autre, et tu monteras alors jusqu’au ciel de ce mur invisible, et je t’attendrai de l’autre côté. Je t’attendrais aujourd’hui, demain, et encore le jour suivant, car qui sait combien de pierres encore il te faudra pour dépasser la frontière incertaine de nos peurs.

Je n’ai plus que ça, le matin d’un jour nouveau, tous les matins. Je me réveille, ouvre les yeux, regarde en face de moi, et je sais que ce jour, peut-être, peut-être enfin, il viendra celui qui est derrière le mur.

L’ennui, c’est la vie.

Il n’y a pas un matin où je ne me pose pas la question. Est-ce moi ?

Tout va bien, au rythme d’une vie banale. Banale parce que je sais plus comment faire autrement. Je m’ennuie, d’un ennui infini. Un ennui triste.

Chercher à donner une signification à tout, conduit à l’inaction. J’arrête de chercher ?

Je traverse les jours exactement comme un fantôme. je passe à travers tout et tous, sans rien en retenir de bon. La tête tournée vers le passé, vers des souvenirs d’autant plus fallacieux qu’ils deviennent imprécis et se brouillent. ne reste que la certitude d’avoir perdu quelque chose, mais quoi ?

Regarde, comme j’étais heureuse, regarde comme je l’avais là, entre mes mains. Certainement la chose la plus précieuse au monde. Mais je ne retrouve plus ni son nom ni sa forme.

Je me lève tous les matins, et je dis au miroir dans un anglais ironique « I’m sorry for your loss », avant d’aller jouer les passe-murailles.

Ma seule crainte, finalement, c’est de finir comme le passe-murailles de Marcel Aymé, bloquée, seule mais vivante, vivante…